子どもには自分で選ぶことを大切にしてほしい

詩、小説、日記、絵本のほか、脚本など舞台芸術の分野においても幅広く活躍する詩人の大崎清夏さん。

地域や生活のなかから生まれる言葉や子どもが自分で選ぶことの大切さについて聞きました。

聞き手・文 : 浦島茂世 写真 : 加藤 甫

─大崎さんは先日まで湘南地域で暮らしていたそうですね。

ご縁があって約9年間暮らしていました。環境が変わることで、創作に対する意識や言葉の選択に変化が生じることが実感できた日々でした。近所にある川沿いの遊歩道がお気に入りで、そこを散歩していると、創作に関するひらめきが起きることが多かったですね。そのおかげもあって、こちらに滞在している間に詩作だけでなく、戯曲や小説など新しい分野にもチャレンジすることができました。この春、福島県の会津地方に転居したので、自分の創作活動にも、また新しい変化が生まれると思います。その変化をとても楽しみにしています。

―詩作や戯曲など様々なジャンルで活躍されていますが、創作のプロセスは異なっているのですか?

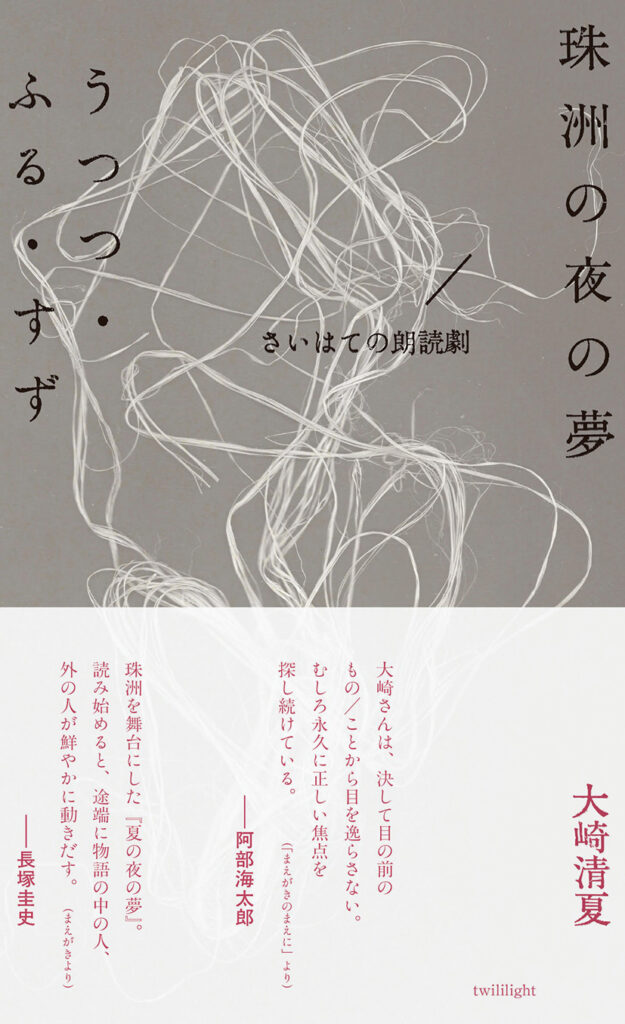

やはりそれぞれに異なります。小説は詩と比べると一つの出来事についてゆっくり丁寧に描写できるので、そこが楽しく感じます。戯曲「うつつ・ふる・すず」(2023)は、石川県珠洲市でその地で暮らしている方に土地の物語や個人史を伺ってつくりました。自分の台本が、演者、演出、舞台スタッフなど数多くの人々の仕事によって目に見えるかたちになり、できあがったものを観客の方が見る。この連関にとても強く感動しました。

—絵本の制作など、子どものための活動も精力的に行っていますね。

絵本は大好きで、ずっとつくりたかったんです。2冊目の絵本『うみの いいもの たからもの』はビーチコーミング※1がテーマで、編集の方と近所の海辺を何度もウロウロして制作しました。子どもといえば、先日、大磯で開催されたブックマルシェのイベントに出店者として参加しました。その時、4〜5歳くらいのお子さまが一人でブースを回って、親のアドバイスを借りずに自分で読みたい本を選び、親に自分のことばで、本の内容やいかに読みたいものであるのかを説明し、親からもらった百円玉を握りしめて自分の手で購入する姿に立ち会いました。子ども時代、特に幼児期は与えられた本を読むことが多くて、自分で本を選ぶ機会があまりないんですよね。その子にとっては、とても貴重な経験だと思いました。

※1

浜辺に流れ着いた貝殻やガラスのかけら(シーグラス)などを収集したり、観察したりすること

大崎清夏(Sayaka Osaki)

2011年、第1詩集『地面』刊行。

第2詩集『指差すことができない』で第19回中原中也賞受賞。

詩集に『暗闇に手をひらく』、小説やエッセイに『湖まで』『私運転日記』などがある。

協働制作の仕事に、奥能登国際芸術祭パフォーミングアーツ「さいはての朗読劇」(22、23年)の脚本・作詞、オペラ『ローエングリン』(24年)の日本語訳修辞など多数。