「舞台裏」で公演を支えるスタッフたちの「技術」をお伝えする本コーナー。今回は、県民ホールで上演された『浜辺のアインシュタイン』(以下『浜辺』、音楽プレイバックページ参照)で空間デザインを担った木津潤平さん。建築家として公共施設や住宅などを手がけながら、演劇やダンスなど空間デザインにも幅広く携わる木津さんに、お話を聞きました。

聞き手・文 : 編集部

—現代オペラのオリジナルバージョン『浜辺』の上演は、大きな話題を呼びました。演出家の平原慎太郎さんとは、空間デザインをどのように立ち上げていきましたか?

平原さんとはクリエーションのはじめに、宇宙や時間、マルチバースなど、哲学的な話をたくさんしました。お互いに読んでいた物理の本のことや、宇宙はいくつもの層に分かれているのではないかということ、ループする時間の永遠性といったこと。これらは科学者であるアインシュタインに触発されたテーマです。

一方で、ロバート・ウィルソン/フィリップ・グラスによる『浜辺のアインシュタイン(原題 : Einstein On The Beach )』発表後、この50年間に起こったことなども踏まえ、平原さんが本作をどうつくりたいかという視点からは、もうすこし「身体」に寄ったテーマも深めていきました。生命、死、再生といったものです。「リバース」という言葉には、「再生する」と「時間が逆に戻る」という二つの意味があり、これもひとつのキーワードになったのですが、はじめの段階で手ごたえを感じていたのは「ループ」という概念でした。ループする構造は、舞台上に無限をつくり出す仕掛けであり、永遠性を閉じ込めることができる。表現としても強いんです。

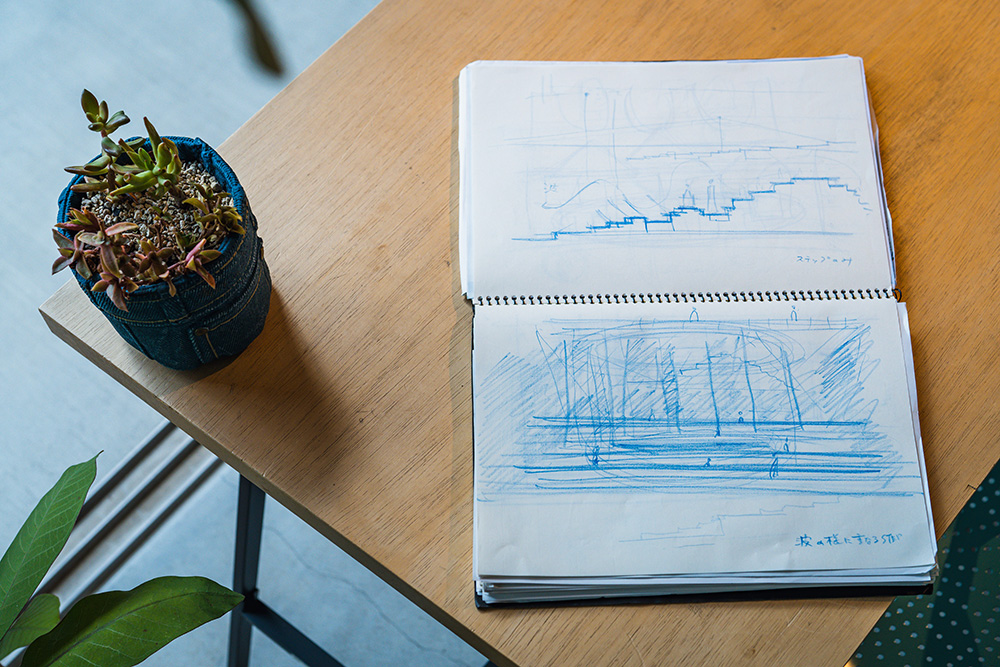

そこで提案したのが、舞台上にループ構造を立ち上げる案でした。そのプランで3ヶ月ほど相談を進めていたのですが、ある打ち合わせで平原さんから「別のアイデアも見てみたい」と。じつはそのときの食事の味が思い出せないぐらいショックだったのですが(笑)、「ああ、やっぱり」と腑に落ちた面もあって。それはこのアイデアが頭だけで考えたものだったからです。「いったん立ち止まって考えよう」というときに、スケッチブックを開いて、絵を描くともなく描いてみた。そうしたら自分の手が、ひたすら水平線を描きはじめたんです。横から見ると、波打つような階段がある構造。平原さんとこれまで重ねてきた対話と思考が、ようやく身体をとおして出てきた瞬間でした。これだと直感し、今度は身体から出たものを言葉に直す作業を始めました。

「ループ」する空間について考えていたとき、ループはひとつでなくてもいいと平原さんは話していました。そこで水平にのびている階段のステップ一つひとつを、完結した円環構造よりもさらに大きな複数のループの一部として、使ってもらえばいいと考えました。平原さんには階段状の横長の模型を「これは浜辺です。横にしか動かないでください」と、お見せました。

—『浜辺』では舞台の構造が決まってから、空間デザインに呼応した振付・演出がされていますね。このような演出家とのコラボレーションには、どのような醍醐味を感じていますか?

建築の仕事と、舞台の仕事、両方に共通する考え方になりますが、僕は“いい器”をつくる仕事がしたいと思っています。器の対義語として“道具”を置くと分かりやすくなりますが、道具は目的に応じた機能が決まっていますよね。たとえば包丁も、目的に応じたいろいろなかたちがあります。一方で、使う人によってさまざまな使い方ができるのが“器”だと思っています。

舞台でも大道具・小道具といった言葉があり、空間デザインにも「ここにドアをつけてください」といった機能的な側面の要求をいただくこともある。でも僕は「今回の器はこれです」と演出家にお渡しし、自由に使っていただく方が豊かなコラボレーションができるのではないかと期待しています。毎回“劇場をつくっている”ような感覚かもしれません。平原さんとは、そういった理想的な関係でクリエーションすることができました。

今回、僕は床だけをつくってお渡ししたわけですが、それを平原さんは縦横無尽に使ってくださった。「横にしか動けない」という制約は、ダンサーにとっては踊りづらい。負荷がかかるものでしたが、それを微塵も感じさせない作品に結実していました。ダンサーにとって自由に動ける空間は必要ですが、平原さんは、身体への制約にも興味があると言います。天井が低いところでしかできないダンスもあれば、横にしか動けない“浜辺”でしかできないダンスもある。

カニがわかりやすい例ですが、じつは浜辺の生物は横移動が基本なんです。たとえばウミガメは産卵するときだけ海から浜にあがってきますよね。そういった縦移動をするのは、命がけでやることがあるときだけなんです。だから舞台上でも、横移動が基本ですが、上下に動くときは何か特別なことが起こっている、といった使い方も提案しました。

—「建築の仕事」と「舞台の仕事」、似ているところや違いについて教えてください。

建築も、舞台の空間デザインも、僕にとってプロセスはまったく同じです。最初はお施主さんや演出家の話を、ひたすら聞くことから始まります。たとえば住宅ばかりつくっている専門家になると、人によっては「こうあるべき」といった概念ができあがっていて、お施主さんにそれを押し付けてしまうといったことも起こり得る。自分はできるだけそうならないようにしようと、戒めています。

演出家のイメージは、自分とは比べられないぐらい自由で、爆発力がある。だからこそ舞台では、自分が台本などのコンセプトを知った気になるのではなく、その人がどう台本をとらえ、どういったイメージをもっているのかを聞き出し、それをかたちにすることをその都度やるようにしています。

このようにプロセスは似ているのですが、時間の流れがまったく違うということが、僕にとっては非常に大きいですね。出来上がったものがなくなってしまうか、あり続けるかというアウトプットが違ってきます。建築は、少なくとも自分が生きている間は壊される可能性が低いので、終わりを目の当たりにすることがありません。でも舞台の空間デザインは、建築と比べると、一瞬で消えてしまう。自分がつくったものの終わりを目の当たりにすることになります。「それなのにどうしてこんなに夢中になるのかな」と考えたことがあります。

舞台芸術のように“終わりがある芸術”は、音楽や映画などほかにもありますが、そのなかでも“かたち”があるものは、演劇やダンスだけだと思うんです。かたちがあって、終わりがあることが、演劇の本質ではないでしょうか。かたちがあって終わりがあること、それは“命”かもしれない、と思うんです。

実際に舞台の上にはパフォーマーが居て、命を燃やしている。だからこそ、すごく感動もするし、終わるときにあんなに切ないんじゃないかと。舞台作品は、再演することはできても、厳密な意味で同じ舞台は二度と上演することはできませんよね。舞台作品の録画は何度でも再生できるけど、おもしろくないのは、そこに命があるという感動がないからだと思います。

—木津さんのようにたくさんの舞台に携わられている建築家に、なかなか出会うことがありませんが、この道に入られたきっかけは?

じつはスタートは、舞台美術への興味のほうが先なんです。舞台の作品づくりは学生の頃からやっていますが、建築家として独立して初めて自分の作品をつくったのは40歳でした。子どもの頃から、学園祭や体育祭などでお芝居をつくる体験が楽しくて。絵を描いたりするのも好きでした。ただ何かをつくることはしたいけど、ひとりでつくるのではなく、みんなでつくる仕事がしたいと漠然と思っていました。

直接的には高校生の頃、朝倉摂さんの写真集を地元のデパートの本屋で見たときに、衝撃を受けたのがきっかけです。今でもはっきりと覚えていますが『ハムレット』の舞台の階段が見開きで載っていて、かっこいいなあ、こんな仕事があるんだ、と。大学では演劇のサークルに入って、舞台美術の道に進みました。

その後、舞台美術をやりながら建築学科への進学を選び、後にKAATの設計を手がけた建築家・香山壽夫先生に出会って、建築のすばらしさも知りました。舞台美術と建築、どっちの道に進もうか悩んでいると、先生に相談したことがありました。そのときにアドバイスいただいたのが「建築家は自由」ということでした。建築家には舞台美術ができるけど、逆はできない。ヨーロッパでは建築家が舞台美術を担当することは普通のことだとも、教えてもらって。

大学院に入って学生演劇からは引退したのですが、駒場小劇場の先輩にク・ナウカ シアターカンパニーを主宰する宮城聰さんが居たので、ク・ナウカで空間デザインを担当させてくださいと申し出たんです。それ以降、設計会社に就職してからも、ク・ナウカの舞台にはいくつも携わっています。そういったいきさつで、今でも建築家として活動しながら、舞台作品の空間デザインを担当することがあります。

建築も、舞台芸術も「総合芸術」と言われる分野ですよね。どちらも空間を扱いますが、時間の扱い方は両極端な芸術でもある。この2つに関わることは、その間を行ったり来たりして、なかなか経験できない時間の振れ幅のなかで動くおもしろさがありますね。

建築家・空間デザイナー

木津 潤平[きづ・じゅんぺい]

建築家。「場の力」を最大限に活用して戯曲の世界観を表現する独自の空間デザイン手法を確立。(株)木津潤平建築設計事務所代表。主な舞台作品に劇団地点『光のない。』、SPAC『マハーバーラタ』(アヴィニョン演劇祭/2014年)、『アンティゴネ』(同左/2017年)など。